Il Giglio di Firenze nella storia

Attraverso la storia del giglio di Firenze passa non soltanto la storia del simbolo della città, ma anche delle sue divisioni, delle antiche lacerazioni tra fazioni opposte che furono quella dei guelfi e quella dei ghibellini.

La città di Firenze fu fondata nel 59 a.C. dai veterani dell'esercito romano, come premio dei venticinque anni di servizio nelle legioni dell'impero, il nome che i legionari scelsero per il villaggio fu quello di Florentia dovuto all'epoca della sua fondazione durante il solstizio d'estate, questa festa che era celebrata anche dai romani ha la sua origine nei culti pagani solari. La memoria di questo giorno è rimasta nella festa patronale di San Giovanni. con i celebri fochi del 24 di giugno. Il giglio trae la sua origine dal culto arboreo che era molto diffuso presso le culture celto-germaniche ed in particolare tra gli Herminones ovvero i Germani dell'Elba tra cui Longobardi e Sassoni. Dopo che la chiesa vietò il culto arboreo il retaggio di queste antiche tradizioni sopravvisse nel contado. Ecco quindi che si ricorse a trasformare l'immagine dell'albero sacro (Irminsul) in un simbolo più tranquillo. Questo simbolo grafico è il giglio o Fleur de lis che è anche il simbolo della città di Firenze.

Così il simbolo pagano della colonna cosmica è sopravvissuto alla cristianizzazione. La tradizione è riuscita a conservare l’asse del mondo, mettendola nelle mani di re ed imperatori. Quante volte l’abbiamo guardata, questo Irminsul, mentre studiavamo un antico disegno, una scultura medievale, una pittura, la miniatura di un manoscritto, senza nemmeno poterla riconoscere? Eppure i monarchi francesi ne fecero il primo segno della regalità: il giglio di Francia.

Fu indicativamente a partire dall'avvento della repubblica fiorentina nel 1115 che la città di Firenze cominciò a usare il giglio come simbolo della città, in origine i colori ricalcavano quelli del gonfalone (gundfano) della repubblica, ovvero il vessillo di San Giovanni Battista patrono della città, con la croce di Sant'Andrea bianca in campo rosso. Questa è una delle bandiere di guerra più antiche, era il drappo del sacro romano impero o blutfahne. Secondo la consueta rotazione consonantica dell'alto tedesco antico in longobardo il suo nome dovrebbe essere stato plotefano (plot = sangue + fano = bandiera), letteralmente bandiera di sangue, da cui deriverebbe anche il termine plotone (inglese/tedesco platoon), da fano invece deriva fanone, arcaico per bandiera. Successivamente il vessillo vermiglio che fu emblema del Barbarossa passò a rappresentare le armate ghibelline fedeli all'imperatore, contrapposto a quello di San Giorgio che invece rappresentava quelle guelfe. Ancora oggi la croce del Battista figura nello stemma di molti comuni italiani di antica tradizione ghibellina e anti-papista tra cui: Aosta, Asti, Cuneo, Como, Garlasco, Novara, Pavia, Rivoli, Sassari, Treviso, Vicenza, Vienna, Viterbo.

Il fiore del giglio apparirà come simbolo della città solo dall'XI sec. Originariamente il giglio riprendeva i colori della bandiera di San Giovanni, quindi un giglio bianco in campo rosso, proprio come lo vediamo disegnato sotto uno dei mensoloni del Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, il simbolo del potere comunale fiorentino. Nel 1215 l'insegna comunale diventa il simbolo dei Ghibellini ovvero della parte fedele alle ragioni dell'imperatore contro la parte più legata al potere del papato, ossia la parte Guelfa.

Il giglio (Fleur de lis) è uno dei più antichi simboli in araldica, spesso associato alla Francia e alla dinastia carolingia in particolare, in realtà si trova anche negli stemmi delle più antiche casate scozzesi e inglesi nonché nello stemma dei re di Scozia. In questo stemma il leone rampante sembra a guardia del doppio circolo di gigli, che rappresenta il tesoro mistico della fede. Può essere che questo si riferisca all'aiuto che il re di Scozia Achaius dette a Carlo Magno nella campagna contro i Longobardi in Italia, alla quale parteciparono anche 4.000 scozzesi (Scotti). Come sappiamo le campagne di Carlo Magno contro Sassoni e Longobardi erano soprattutto guerre di religione appoggiate dal papato.

La stessa identica simbologia è utilizzata anche nel Marzocco, simbolo della repubblica fiorentina. Il giglio di Firenze in origine, prima delle divisioni tra guelfi e ghibellini, era bianco in campo rosso. Il giglio bianco, simbolo di purezza e nobiltà, è associato al culto mariano che si diffuse nella città a partire dal IX secolo.

Quando alla fine nel 1251 i Guelfi vinsero, confiscando tutti i beni dei Ghibellini, abbattendo le loro torri e costringendoli all'esilio, continuarono ad usare il giglio come emblema della città, ma ne invertirono i colori adattandoli al vessillo guelfo di San Giorgio, croce rossa in campo bianco, ovvero l'insegna dei Crociati.

Le guerre tra Guelfi e Ghibellini divisero l'Europa secondo due concezioni diverse, anzi opposte, queste si rispecchiavano anche nella simbologia dei partiti militanti in chiave biblica. I Ghibellini adottarono l'emblema di Sansone che uccide il leone che rappresentava la tribù di Giuda e quindi il papato secondo la stirpe davidica. I Guelfi invece utilizzarono un'aquila che uccide il drago pagano, che invece rappresentava la tribù di Dan e l'eresia secondo i dogmi della chiesa cattolica.

I Ghibellini fiorentini costretti all'esilio si rifugiarono principalmente a Siena e nel Valdarno, ma furono costantemente una spina nel fianco contro l'espansionismo di Firenze come nel caso della celebre quanto indomita casata dei Pazzi di Valdarno. Alla battaglia di Montaperti il 2 settembre 1260 combattuta tra Firenze a capo delle armate guelfe e Siena a capo di quelle ghibelline, Firenze già issava i nuovi colori del giglio che sono poi rimasti gli stessi fino ai nostri giorni.

Contribuite anche voi a questa storia, aggiungete un vostro commento.

La città di Firenze fu fondata nel 59 a.C. dai veterani dell'esercito romano, come premio dei venticinque anni di servizio nelle legioni dell'impero, il nome che i legionari scelsero per il villaggio fu quello di Florentia dovuto all'epoca della sua fondazione durante il solstizio d'estate, questa festa che era celebrata anche dai romani ha la sua origine nei culti pagani solari. La memoria di questo giorno è rimasta nella festa patronale di San Giovanni. con i celebri fochi del 24 di giugno. Il giglio trae la sua origine dal culto arboreo che era molto diffuso presso le culture celto-germaniche ed in particolare tra gli Herminones ovvero i Germani dell'Elba tra cui Longobardi e Sassoni. Dopo che la chiesa vietò il culto arboreo il retaggio di queste antiche tradizioni sopravvisse nel contado. Ecco quindi che si ricorse a trasformare l'immagine dell'albero sacro (Irminsul) in un simbolo più tranquillo. Questo simbolo grafico è il giglio o Fleur de lis che è anche il simbolo della città di Firenze.

Così il simbolo pagano della colonna cosmica è sopravvissuto alla cristianizzazione. La tradizione è riuscita a conservare l’asse del mondo, mettendola nelle mani di re ed imperatori. Quante volte l’abbiamo guardata, questo Irminsul, mentre studiavamo un antico disegno, una scultura medievale, una pittura, la miniatura di un manoscritto, senza nemmeno poterla riconoscere? Eppure i monarchi francesi ne fecero il primo segno della regalità: il giglio di Francia.

|

| Giglio di Firenze - Fiorino |

|

| Dall'Irminsul al giglio, evoluzione grafica |

Fu indicativamente a partire dall'avvento della repubblica fiorentina nel 1115 che la città di Firenze cominciò a usare il giglio come simbolo della città, in origine i colori ricalcavano quelli del gonfalone (gundfano) della repubblica, ovvero il vessillo di San Giovanni Battista patrono della città, con la croce di Sant'Andrea bianca in campo rosso. Questa è una delle bandiere di guerra più antiche, era il drappo del sacro romano impero o blutfahne. Secondo la consueta rotazione consonantica dell'alto tedesco antico in longobardo il suo nome dovrebbe essere stato plotefano (plot = sangue + fano = bandiera), letteralmente bandiera di sangue, da cui deriverebbe anche il termine plotone (inglese/tedesco platoon), da fano invece deriva fanone, arcaico per bandiera. Successivamente il vessillo vermiglio che fu emblema del Barbarossa passò a rappresentare le armate ghibelline fedeli all'imperatore, contrapposto a quello di San Giorgio che invece rappresentava quelle guelfe. Ancora oggi la croce del Battista figura nello stemma di molti comuni italiani di antica tradizione ghibellina e anti-papista tra cui: Aosta, Asti, Cuneo, Como, Garlasco, Novara, Pavia, Rivoli, Sassari, Treviso, Vicenza, Vienna, Viterbo.

|

| Bandiera della repubblica fiorentina Croce di San Giovanni Battista - croce ghibellina o blutfahne |

La stessa identica simbologia è utilizzata anche nel Marzocco, simbolo della repubblica fiorentina. Il giglio di Firenze in origine, prima delle divisioni tra guelfi e ghibellini, era bianco in campo rosso. Il giglio bianco, simbolo di purezza e nobiltà, è associato al culto mariano che si diffuse nella città a partire dal IX secolo.

Quando alla fine nel 1251 i Guelfi vinsero, confiscando tutti i beni dei Ghibellini, abbattendo le loro torri e costringendoli all'esilio, continuarono ad usare il giglio come emblema della città, ma ne invertirono i colori adattandoli al vessillo guelfo di San Giorgio, croce rossa in campo bianco, ovvero l'insegna dei Crociati.

Le guerre tra Guelfi e Ghibellini divisero l'Europa secondo due concezioni diverse, anzi opposte, queste si rispecchiavano anche nella simbologia dei partiti militanti in chiave biblica. I Ghibellini adottarono l'emblema di Sansone che uccide il leone che rappresentava la tribù di Giuda e quindi il papato secondo la stirpe davidica. I Guelfi invece utilizzarono un'aquila che uccide il drago pagano, che invece rappresentava la tribù di Dan e l'eresia secondo i dogmi della chiesa cattolica.

I Ghibellini fiorentini costretti all'esilio si rifugiarono principalmente a Siena e nel Valdarno, ma furono costantemente una spina nel fianco contro l'espansionismo di Firenze come nel caso della celebre quanto indomita casata dei Pazzi di Valdarno. Alla battaglia di Montaperti il 2 settembre 1260 combattuta tra Firenze a capo delle armate guelfe e Siena a capo di quelle ghibelline, Firenze già issava i nuovi colori del giglio che sono poi rimasti gli stessi fino ai nostri giorni.

|

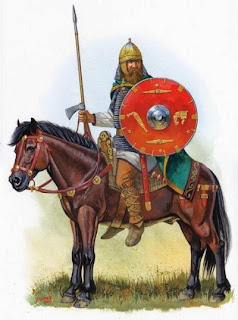

| Battaglia di Montaperti - 2 settembre 1260 G. Villani - XIV sec. |

Contribuite anche voi a questa storia, aggiungete un vostro commento.

Have something to add to this story? Share it in the comments.

ho letto l' articolo mi ha colpito la parte della spiegazione della bandiera che in antico longobardo era plotefano per caso la città di fano nelle marche c' entra qualcosa con tutto ciò ?

RispondiEliminaCredo di no, Fano faceva parte della Pentapoli marittima (Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona) ed era nella zona di influenza bizantina. Sembra che il toponimo derivi dal celtico Fan, il che non mi stupisce in quanto anche Senigallia fa derivare il suo nome dai Galli Senoni. Sulla Gallia Cisalpina puoi leggere il post che spiega la diffusione dell'aplogruppo R1b-U152, il più diffuso nella penisola italiana, con l'eredità genetica celtica http://bighipert.blogspot.it/2013/05/ipotesi-sulla-diffusione-dellaplogruppo.html

EliminaLA bandiera della Repubblica non è in croce di Sant'Andrea.

RispondiEliminaLa croce rossa in campo bianco non si riferisce alla divisione tra guelfi e ghibellini. L'insegna crociata fu data da San Pietro Martire al popolo di Firenze durante la lotta con l'eresia catara presente in città.

RispondiEliminaLa croce rossa in campo bianco detta anche croce di San Giorgio era il vessillo utilizzato dai crociati nella riconquista di Gerusalemme. Se ne potevano fregiare tutte le città che avevano contribuito attivamente alle crociate quindi anche Firenze che partecipò con alcuni cavalieri alla prima crociata del 1096 sotto le insegne del Sacro Romano Impero (vedi post sulla famiglia Pazzi http://bighipert.blogspot.it/2013/08/antiche-famiglie-toscane-i-pazzi.html). Presto diventò un simbolo del guelfismo e della fedeltà al papa. Oggi la croce di San Giorgio è la bandiera d'Inghilterra che però non partecipò alla prima crociata e che per poterla usare dovette pagare un tributo periodico ai genovesi.

RispondiElimina